Etat des lieux : le travail, le chômage

Mise à jour : 3 janvier 2008

©Pascal Holenweg, Genève, 2008

le problème économique est résolu, l'humanité se trouvera donc privée de sa finalité traditionnelle. (...) Ainsi, pour la première fois depuis sa création, l'homme fera-t-il face à son problème véritable et permanent : comment employer la liberté arrachée aux contraintes économiques ) (...) Pendant longtemps encore, le vieil Adam sera toujours si fort en nous que chaque personne aura besoin d'effectuer un certain travail afin de lui donner satisfaction. (...) Trois heures de travail chaque jour par roulement, ou une semaine de quinze heures, peuvent ajourner le problème pour un bon moment.

J.-M. Keynes, "Perspectives économiques pour nos petits-enfants" (1930)

Partage du travail, revenu minimum :

Pour un débat à gauche

La crise économique des années '90 marque la fin d'une époque (qui dure depuis un siècle et demi) : celle de la généralisation du salariat. Le nombre croissant des chômeurs, des travailleurs occasionnels, des exclus du travail et des retraités "sortis" bon gré, mal gré, du cycle salarial, l'allongement enfin de la durée de la formation non salariée, tout concourt à ce que les travailleuses et les travailleurs "normalement" salariés (à plein temps) deviennent tendanciellement minoritaires par rapport à une masse composite et contradictoire de non salariés, de salariés à temps partiel et de salariés épisodiques. Cette remise en cause du salariat se fait par le capitalisme lui-même, dans l'improvisation et à un coût social considérable. La gauche n'y réagit que défensivement, par le recours aux vieilles recettes (plus ou moins "modernisées" de l'Etat social et de l'investissement keynésien, quand elle ne se replie pas sur le conservatisme corporatiste. A une offensive contre les salariés, les organisations qui affirment les représenter opposent, assez obstinément, la défense du salariat -c'est-à-dire la défense d'un mode de rémunération du travail (ou plutôt du temps de travail) qu'elles ont eu initialement pour projet constitutif de combattre : le travail à plein temps, stable et salarié.

Nous sortons donc par la crise d'une société organisée autour d'une certaine conception du travail (salarié, stable, masculin et à plein temps) qui en avait faît cet enclôs où le citoyen n'était plus qu'un producteur -et hors duquel il était surtout un consommateur. Ainsi défini par des normes sociales héritées du XIXe siècle, le travail n'est que le sacrifice de ce que l'on est au profit de ce que "le système" veut que l'on soit -et c'est encore dans la confusion des termes que se fait cette définition : pour être reconnu comme tel, le travail devait, et doit encore, être salarié et dépendant, alors que la plus grande part du volume de travail réel effectué socialement est le fait d'engagements différents, à commencer par celui des femmes assumant la quasi-totalité du travail "domestique". Il n'y a en réalité aucune synonymie entre les mots de "travail" (qui désigne toute activité de transformation d'une réalité) et d'"emploi" qui ne désigne une telle activité que si elle s'insère dans un cycle productif, pour un temps payé par le salaire.

L'une des absurdités du salariat est que plus le travail que l'on fait est intéressant, "enrichissant" pour le travailleur, mieux est payé le temps qu'on passe à le faire alors que, logiquement et éthiquement, un travail devrait s'accompagner d'un salaire d'autant plus élevé que la tâche est rebutante, dépourvue d'intérêt pour qui la fournit et utile à la collectivité. Il n'y aucune raison, ni sociale, ni économique, ni -et moins encore- éthique pour qu'un présentateur de télévision soit mieux payé qu'un éboueur.

L'exigence d'une critique du salariat

Si le moment présent est celui d'une crise, il peut être aussi -et par le fait même- celui d'une exigence, qui tiendrait à la fois d'un bon usage du présent et d'un retour aux sources du mouvement socialiste : repenser le travail, rompre avec le modèle salarial et l'organisation des vies individuelles autour du travail salarié, tout assurant à chacune et chacun la couverture de ses besoins essentiels (y compris ceux, "immatériels" mais non moins essentiels, liés à la culture, à l'information et aux relations sociales). Rendu indispensable par la rupture du léien entre la croissance et l'emploi, et a contrario par l'inanité de l'attente d'une éradication du chômage par la croissance, le projet d'un dépassement du salariat, où se conjuguent réduction du temps de travail, partage de l'emploi et revenu minimum fait peur à la gauche -à toutes les gauches. Né d'une critique virulente, radicale, du salariat, de l'Etat et de la propriété privée, le mouvement socialiste (au sens large) a, par son action et ses réussites même, généralisé le salariat, renforcé l'Etat et diffusé la propriété privée. Intégré à l'appareil d'Etat jusqu'à parfois s'y dissoudre, totalement inséré dans une société qu'il est supposé avoir pour projet de changer, coupé par cette intégration et cette insertion de la nouvelle "classe pauvre", le mouvement socialiste (toutes organisations confondues) a-t-il achevé son parcours historique sans réaliser le projet qui le justifiait mais en confortant le réalité qu'il combattait ?

Parler au nom de tous les salariés en méconnaissant ce qui distingue un professeur d'université d'une auxiliaire de grands magasins, ou se replier sur le projet technocratique de rationalisation des fonctionnements de l'Etat, ne peut mener qu'au néo-corporatisme (dans le premier cas) ou à un sorte de "radical-socialisme" consensuel (dans le deuxième cas), c'est-à-dire -et dans les deux cas-, à l'oubli du "monde d'en-bas".

Car la crise a un effet contradictoire : en même temps qu'elle élargit la marge sociale en accroissant le nombre de ceux qui y sont rejetés, et des raisons pour lesquelles ils y sont rejetés, elle réduit la tolérance de la société à l'égard de la marge et des marginaux. La gauche n'est pas préservée de ce mal : en se repliant sur la défense corporatiste ou en réduisant son projet à la rationalisation technocratique, elle rompt avec les victimes de la crise; en se refusant à remettre en cause le modèle salarial et l'organisation classique du travail, elle concourt à accroître le nombre de ses victimes; en ne poussant pas sa réflexion au-delà de ce que les membres de ses organisations sont a priori en état d'accepter, elle perd sa légitimité même.

Le retour des pauvres

Les pauvres sont de retour -et partout. Plus de 16'000 chômeurs sont officiellement recensée à Genève, qui en compte à peu près le double en réalité. 6000 personnes doivent dans une des villes les plus riches d'Europe recourir à l'assistance publique pour couvrir leurs besoins essentiels : les sociétés les plus prospères redécouvrent le chômage et redécouvrent leurs pauvres. Ils n'avaient pas disparus : on les avait oubliés; ou plutôt, on les avait cac hés, comme on avait exporté les chômeurs dans les années '70. Méthode bien helvétique, d'ailleurs, que ce camouflage social -mais les chômeurs ont réapparu, et les pauvres, et les exclus du travail, et les sous-payés, et les travailleurs non reconnus comme tels parce qu'ils ne reçoivent pas de salaire en "échange" partiel de leur temps de travail (et ces travailleurs là, dans leur grande majorité, sont des travailleuses).

De plusieurs parts est alors avancé le double projet du partage du travail et du revenu minimum (quelques propositions, trop prudentes et partielles, s'en tenant à l'un ou l'autre de ces deux projets, ou à certains de leurs éléments constitutifs : des allocations complémentaires à celles déjà existantes, quelques mesures de réduction de la durée du travail dans quelques secteurs réputés pouvoir le supporter...). Or ce double projet, s'il n'est pas réduit à ce qui serait immédiatement acceptable par une opinion publique "fonctionnant" encore (et fort logiquement) aux critères sociaux des 150 ans qui précèdent, pourrait bien être le projet le plus subversif du siècle finissant et du siècle commençant. Sa logique, en tous cas, rompt radicalement avec celle instaurée et installée depuis 150 ans : la logique du salariat et de l'emploi stable et à plein temps.

Un projet subversif

La normalité sociale dont nous héritons, et avons grand'peine à nous défaire, est celle d'un individu échangeant son temps contre de l'argent en tirant l'essentiel ou la totalité de son revenu du paiement de ce temps "vendu" à d'autres, le revenu qu'il en tire lui permettant de continuer à vendre son temps. Le projet de réduction massive du temps consacré à l'obtention d'un salaire, rlduction conjuguée à la reconnaissance du droit de tout individu à obtenir sans contrepartie les moyens nécessaires à son existence sociale, est un bouleversement dans une société fondée sur le travail "obligé", et pour un mouvement social (le nôtre), ou ce qu'il en reste, fondé sur l'exaltation du travail, l'organisation des travailleurs et la généralisation du salariat (après s'est constitué en réclamant son abolition).

Nous voilà donc donsuits par la réalité sociale autant que par nos propres principes ("à chacun selon ses besoins"...) à revendiquer la possibilité de travailler le moins possible et un droit au revenu sans obligation de travail. On dira sans doute d'un tel projet qu'il est irréaliste, mais, outre que la réalité pourrait bien se charger d'en rendre la concrétisation inévitable, on pourra utilement se dire que, comme le suggère Serge Livrozet, le premier anthropophage a avoir émis l'idée qu'il fallait cesser de bouffer ses petits camarades n'était déjà sans doute qu'un utopiste dépourvu du sens des réalités -et promis à ce titre à être dévoré pour qu'elles lui soient rappelées.

Le débat qui doit se tenir au sein de toutes les organisations, politiques et syndicales, de la gauche "plurielle" (comme s'il pouvait en exister une autre) illustrera sans nul doute le fossé qui sépare encore les pratiques et les habitudes de pensée des nécessités. Nous avons à prendre l'individu comme tel et tel qu'il est, non comme producteur et tel que la norme sociale le voudrait; nous avons à ne plus le juger en fonction de critères utilitaires ou défensifs, à ne plus le mesurer à l'aune de son intégration sociale, de l'utilité de son activité ou du prix auquel il se vend (Que fait-il ? Combien gagne-t-il ?) mais en fonction de son seul droit à exister comme il l'entend.

Rien au fond n'est plus subversif que cette rupture entre le droit individuel aux moyens de vivre et les vieilles exigences sociales de travail et d'activité "utiles" ou "rentables"; rien n'est plus subversif, et rien n'est plus nécessaire : ceux que la crise rejette dans la marge ou, plus loin encore, hors du lien social, n'ont pas besoin d'un discours moral et d'une commisération paternaliste, mais des moyens de se loger, de se vêtir, de se nourrit, de se soigner, de se déplacer et de s'informer.

Ce qu'ensemble le partage du travail et le revenu minimum subvertissent sont aussi de bonnes, vieilles et solides valeurs de gauche : le travail, précisément, mais aussi l'intégration sociale, le salaire, le maintien des droits acquis. Ne serait-ce que pour cette raison, le débat est nécessaire. Mais il l'est aussi parce que l'urgence nous y pousse : ne s'embarassant ni de réflexion, ni de projet, ni de critères éthiques ou sociaux, l'"économie" a sa propre réponse à la crise, et dispose d'au moins autant de moyens d'imposer cette réponser qu'elle en a eu de provoquer cette crise. Cette réponse est simple : faire payer les conséquences de la crise aux victimes de la crise. Ces moyens sont politiques : des organisations, des majorités, des gouvernements acquis à la réalisation d'un programme libéral, ou capables d'imposer les critères d'un tel programme aux forces politiques qui pourraient s'y opposer.

Tant qu'à gauche on se contentera du choix entre le corporatisme défensif des uns et la transformation des autres en un succédané technocratique du radical-socialisme, seule la réponse de droite à la crise aura quelque chance de s'imposer.

La fin du travail ou la fin du salariat ?

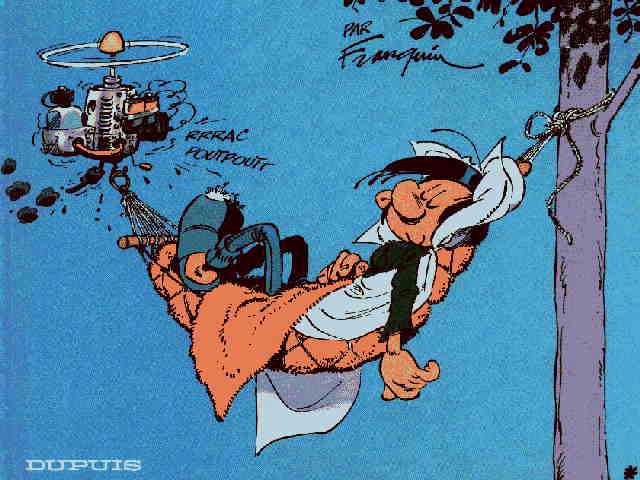

Paul Lafargue : Le droit à la paresse

L'ampleur du chômage

Le chômeurs en fin de droits

Le chômage de longue duré

Les occupations temporaires de chômeurs

Des propositions de réduction de la durée du travail en Ville de Genève

Les propositions du Parti Socialiste Suisse

Le travail non rémunéré en Suisse

Fin du travail ou fin du salariat ?

Il ne faut rien attendre d'un traitement symptomatique de la crise, car il n'y a plus de crise : un nouveau système s'est mis en place qui abolit massivement le travail.

(André Gorz)

Misères du présent, Richesse du possible

André Gorz et la fin du salariat

Dans son dernier livre, André Gorz rompt avec une démarche qui fut longtemps la sienne, démarche réformiste de changement (radical, certes) du cadre social du travail salarié, pour constater qu'il s'impose désormais une remise en cause fondamentale du salariat lui-même. En d'autres termes, on n'en est plus à répondre é la crise, à proposer diminution d'horaires, aménagement du temps de travail, partage du travail, mais à envisager sérieusement l'abolition même du travail salarié. Pour Gorz, désormais, cette abolition n'est plus une menace à conjurer, mais une chance, la possibilité d'instaurer un ordre social nouveau. Construction sociale arbitraire, le travail salarié n'est pas une fatalité mais peut être aboli, précisément parce qu'il n'est qu'une forme contingente de l'organisation des forces productives. Une forme parmi d'autres. Le problème est que nous sortons de la société du travail salarié sans qu'aucune autre forme de société ne soit proposée. D'où la généralisation de la précarité :

"C'est cette figure centrale du précaire qui est potentiellement la nôtre; c'est elle qu'il s'agit de civiliser et de reconnaître au double sens du mot pour que, de condition subie, elle puisse devenir mode de vie choisi (...) (et) droit pour tous de choisir les discontinuité de leur travail sans subir de discontinuité de leur revenu".

D'où le ralliement de Gorz à la proposition, qu'il a longtemps combattue, du revenu minimum , c'est-à-dire d'une "allocation universelle de revenu suffisante et inconditionnelle" pour continuer à garantir les droits sociaux fondamentaux, même s'ils sont un héritage de la société du salariat, et permettre le développement d'une société de "multiactivité" en rupture avec la société du travail mais capable de faire le meilleur usage possible de l'énorme puissance productive (mais pas seulement économiquement productive) de l'intelligence collective ("general intellect".

extraits de l'entretien d'André Gorz avec Robert Maggiori et Jean-Baptiste Marongiu, "Libération" (supplément "livres") du 24 septembre 1997

J'essaie d'envisager le terme ultime auquel, en vertu de leur logique propre, mènent les mutations présentes. Or cette logique débouche sur l'abolition du salariat et du capital, selon des modalités qui sont d'ailleurs celles que prévoyaient les "Grundrisse" de Marx (...). Il faut se placer dans cette perspective et se demander ce qu'on peut faire pour s'approprier le travail, pour avancer dès à présent dans le sens de cette appropriation. Il faut se retirer mentalement de la société salariale, de la société de travail comme seule forme de société : voilà ce que j'apelle l'Exode. Le premier acte de tout changement politique, de toute transformation de la société, est un changement culturel. (...)

On était dans une société dont la source de productivité était l'énergie, qu'il fallait produire en quantités de plus en plus grandes. On est passé à une économie fondée sur l'information, celle qui, par bits électroniques, permet de stocker non seulement du savoir mais aussi du savoir faire, et de le mopbiliser à volonté n'importe où et n'importe quand. (...) Aujourd'hui, l'argent cherche à produire de l'argent sans passer par le travail. (...)

A l'heure d'Internet, de la cybernation, de l'informatisation, de la mise en réseau de tous les savoirs, il est encore plus aisé de voir que le temps de travail ne peut plus être pris pour mesure du travail, ni le travail pour mesure de la richesse produite, puisque le travail immédiat de production n'est, en grande partie, que le prolongement matériel d'un travail immatériel, intellectuel, de réflexion, de concertation, d'échange d'informations, de mise en commun des savoirs, bref du "général intellect". Il est virtuellement possible aujourd'hui que l'utilisation de la force de travail possédée par chacun conduise à un développement fantastique de l'autoactivité et que la richesse n'ait plus besoin d'être produite dans des entreprises capitalistes avec un capital fixe, une direction, un marketing, etc. La demande doit donc être celle de lieux de vie, d'activités, d'échanges, où les gens puissent produire et de la socialité et de la richesse, matérielle et immatérielle.

C'est l'acquisition de facultés non productives en elles-mêmes qui est la grande source de productivité actuelle. Aussi devient-il de plus en plus difficile de définir une quantité de travail incompressible à accomplir par chacun au cours d'une période déterminle. Seule donc l'allocation universelle et inconditionnelle d'un revenu de base suffisant, cumulable avec le revenu d'un travail, peut inciter à réduire l'activité professionnelle au profit d'une vie multiactive, et éviter d'avoir à se battre sur un marché du travail saturé pour obtenir quelques miettes. (...) aujourd'hui déjà 50 % du revenu (60 % dans certains pays) est du revenu social indépendant de tout travail : RMI, indemnités et allocations diverses, etc. Le revenu garanti à tous va devenir incontournable. Sans lui, presque personne ne pourra acheter les richesses produites, parce que personne ou presque n'aura été payé pour les produire. (...)

D'une part on dit que le travail est une source de réalisation de soi, de satisfaction, d'identité, d'insertion sociale, d'autre part on dit que si on ne les paie pas, les gens n'iront pas travailler. Il faut s'entendre ! (...) il faut que le travail devienne une activité qu'on a envie de faire, et par laquelle on s'épanouit. La finalité de l'allocation onconditionnelle est celle d'une société où la nécessité du travail ne se fait plus sentir comme telle, parce que chacun se trouve sollicité et entraîné par un foisonnement d'activités (...) et trouve la "richesse" dans ces activités et leur partage. Un pas dans ce sens est que tout le monde puisse choisir sa forme de travail discontinu ou à temps très réduit tout en étant assuré d'un revenu suffisant. (...) L'emploi du temps n'est plus le temps de l'emploi.

"Nous allons sûrement vers l'entreprise sans salariés permanents et à plein temps"

(André Gorz, "Le Monde" du 6.1.1997)

(...) Le terme "travail" recouvre au moins quatre réalités différentes que l'on rabat tantôt sur l'une, tantôt sur l'autre d'entre elles. Si le travail est entendu comme une modalité du faire, de l'agir, de l'oeuvrer, du "se donner la peine", il est évident qu'il ne peut ni manquer ni disparaître, qu'on ne peut ni en "avoir" ni en "créer". Ce qu'on peut "avoir" ou ne pas "avoir", en revanche, c'est le travail à forme d'emploi, c'est-à-dire une tâche socialement et juridiquement prédéfinie, qui vous est donnée à faire et pour laquelle on vous paie. C'est cette forme emploi du travail qui tend à disparaître.

Nous vivons une mutation fondamentale et irréversible qui invalide les paradigmes de la théorie économique dominante, tend à éliminer le salariat et porte en elle des chances immenses à condition que nous cherchions à nous emparer des changements au lieu de nous lamenter et de chercher à les combattre. (...) (Ce) n'est pas simplement la forme et la nature du travail qui change, mais aussi la nature du capital et de la richesse. Quand des dirigeants d'entreprise nous disent que le "capital humain" est plus important que le capital machines, que disent-ils donc, sinon que nous sommes entrés dans une nouvelle ère où la propriété privée du capital devient une notion problémagique et où le temps de travail immédiat est peu de chose en comparaison du temps nécessaire aux individus pour développer leurs capacités imaginatives et cognitives ? Comment peut-on, simultanément, vouloir ne rémunérer que le temps de travail immédiat ?

(...) (Si) vous reconnaissez que le travail immédiat ne peut plus être au centre de la vie de chacun et au fondement de la société, vous remettez en question le pouvoir que le capital et l'entreprise exercent l'un sur l'autre. Vous professez alors qu'il est absurde de demander aux individus de servir la société; la société doit avoir pour but le libre épanouissement de chacun et de tous. Cela se trouvait déjà dans le "Manifeste du parti communiste".

Si, en revanche, vous soutenez que le travail emploi conserve et doit conserver sa centralité, alors vous niez qu'il doive et qu'il puisse y avoir une société au-delà de la société salariale et vous renforcez la domination d'un patronat qui veut que les gens ne voient d'autre issue que de se battre entre eux pour obtenir à n'importe quelles conditions un de ces emplois que, par ailleurs, on abolit.

(...) Nous allons sûrement vers l'entreprise sans salariés permanents et à plein temps. L'entreprise se transforme en un système auto-organisateur de réseaux reliant un très grand nombre d'unités souvent minuscules. Beaucoup de celles-ci sont des entreprises individuelles sans capital autre qu'intellectuel, donc immatériel. (...)

Selon quels principes peut-on distribuer la richesse socialement produite quand de moins en moins de gens sont régulièrement salariés pour la produire ? Que faut-il faire quand le temps de travail immédiat n'est plus la mesure du travail ni le travail la mesure de la richesse ? Eh bien, il faut garantir à tous un revenu de base suffisant, indépendant du temps de travail et, finalement, du travail lui-même ! Le RMI n'est qu'un pas misérable dans cette direction. On fait déjà beaucoup mieux au Danemark et aux Pays-Bas, et on le fera aussi en Allemagne, d'ici deux ans. La garantie inconditionnelle d'un revenu de base suffisant permet de transformer la flexibilité chère au patronat en droit au temps choisi, en droit à négocier collectivement et individuellement toutes les formes de travail discontinu.

Le débat, qui a lieu aussi en France, porte sur la question de savoir si la garantie du revenu de base doit être inconditionnelle ou si elle doit avoir pour condition que, en l'absence d'un travail rémunéré, les gens asument des tâches bénévoles dans le cadre d'associations homologuées. Cette dernière condition me paraît inacceptable. Car si, pour subsister, je suis tenu au bénévolat, je ne suis plus bénévole. La garantie d'un revenu suffisant doit précisément avoir pour objet qu'une infinité d'activités qui créent du sens, du lien, etc., puissent se développer pour elles-mêmes, sans être assujetties à des critères extrinsèques.

(...) (L'emploi) ne peut être un but en soi. Le but ne peut-être que ce que le travail emploi, professionnalisé et monétarisé, permet de réaliser seul, ou mieux, ou plus efficacement. La question à poser n'est donc pas : Comment fournir le maximum d'emplois ? Mais : Quelles activités, quelles compétences faut-il professionnaliser, et lesquelles faut-il absolument protéger contre la professionnalisation parce qu'elles sont ou devraient être des compétences communes, non formalisables, ni tarifables, ni transmissibles par un enseignement formel ?

(...) (Chaque) fois que vous créez une profession certifiée, vous retirez une activité du champ des compétences communes à tout le monde. Vous créez ce qu'Ivan Illitch appelle "un monopole radical", et vous disqualifiez les "savoirs vernaculaires" dont est faite la culture du quotidien, l'artt de vivre.

La politique de l'emploi pour l'emploi finit par faire de chacun le spécialiste certifié d'une seule activité, imcompétent, dépendant et irresponsable pourntout le reste. S'il faut des spécialistes pour tout, si toute activité est un moyen de gagner sa vie, personne ne sait résoudre les problèmes quotidiens de vie et se prendre en charge.

(...) Il appartient à la société de s'attaquer à la cause des risques qu'elle-même fait courir aux individus et, d'autre part, de fournir les moyens qui permettent aux individus de mieux se prendre en charge. Ce qui suppose notamment que tous aient un accès illimité et permanent à toutes les ressources culturelles, à toutes les sources du savoir, aux outils d'autoproduction qui leur permettent de réduire leur dépendance à l'égard des échanges marchands et de l'Etat.

Si l'on tient que "le monde doit être présenté aux jeunes non pas comme construit mais comme à construire", selon la formule de Gilles de Gennes, il est impératif qu'ils réussissent à s'émanciper, psychologiquement et économiquement, des routines du travail emploi, des formes d'activité et de vie stéréotypées, balisées et prévisibles. Impératif qu'ils découvrent le goût de l'aventure, de l'improvisation, de l'invention, de la découverte. Or, si seuls doivent être assurés d'un revenu de base celles et ceux qui, durant les intermittences de leur travail emploi, se livrent à des activités connues "socialement et économiquement utiles", qui jugera de cette utilité ? On ne peut quand même pas évaluer les instituants selon les normes de l'institué.

Jusqu'à aujourd'hui, chaque nouvelle révolution technologique finissait par provoquer la création de nouveaux emplois -après, d'ailleurs, avoir supprimé nombre d'emplois dans des activités ou des formes de production traditionnelles.

Les technologies de l'information -et les modes informatiques de production- se distinguent fondamentalement de cette évolution passée, non seulement en changeant la nature même des emplois existants dans tous les secteurs de l'économie, mais aussi en se diffusant de manière si large et si rapide que les conséquences de leur introduction se font sentir dans le monde entier dans des délais extrêment brefs.

Technologies de l'information et modes informatiques de production favorisent enfin une délocalisation massive , et particulièrement commode, de la presque totalité des activités. Les anciens lieux de production au "nord" (au "centre") se transforment en lieux de contrôle de production matériellement délocalisées au "sud" (à la "périphérie"); ce mouvement se poursuit ensuite dans les lieux mêmes où la production a été délocalisées, et qui la délocalisent à leur tour vers une nouvelle périphérie -un "sud du sud". A plus ou moins long terme, la destruction des emplois engagée dans les pays du "nord" se poursuivra dans ceux du "sud", avant même que la main d'oeuvre de ces pays ait passé par le processus de "prolétarisation" qui a marqué l'Europe. On passera sans doute directement à la périphérie de la paysannerie traditionnelle au chômage moderne, sans l'étape de la constitution d'une classe ouvrière.

- Au XIXème siècle, les paysans européens, en surnombre par rapport aux possibilités d'emploi et de subsistance offertes par l'agriculture, ont massivement grossi les rangs de la classe ouvrière et des "armées de réserve" de la révolution industrielle. Un siècle plus tard, dans les années 1960 et 1970, ce sont les secteurs des services et le secteur public qui ont absorbé la main d'oeuvre que l'industrie, en pleine restructuration, licenciait ou n'embauchait plus. Aujourd'hui, ces mêmes secteurs sont en état de restructuration profonde, radicale, licencient, suppriment des postes, et ne peuvent absorber les excédents de main d'oeuvre. L'émergence d'un "secteur quaternaire", secteur du savoir, de la création, de l'information, se fait certainement sentir, mais elle est pratiquemt sans effet sur l'emploi.

Les nouvelles technologies ne permettent pas seulement de rationaliser la production, mais elles rendent possible une réorganisation complète des entreprises.

- Le groupe helvético-suédois ABB a supprimé 50'000 emplois en quelques années, tout en augmentant son chiffre d'affaire de 60 %.

La "machine intelligente" ne supprime plus seulement les emplois les moins qualifiés, occupés par les travailleurs les moins bien formés, mais de plus en plus d'emplois qualifiés et de postes de travail de cadres. La menace de la marginalisation sociale et de la paupérisation économique pèse désormais aussi sur la "classe moyenne", sur les salariés les mieux formés, sur les universitaires.

Au bout du compte, si la "société à deux vitesses" n'est certes pas une nouveauté et qu'il faille une solide dose d'inculture historique et une assez profonde cécité sociale pour pouvoir présenter comme une menace ce qui est une réalité depuis 150 ans, le ligne de partage entre les différentes "vitesses" sociales -entre les "compétants" et les "exécutants", les "intégrés" et les "marginaux", les "riches" et les "pauvres"- se fait plus profonde. De plus en plus nombreux seront celles et ceux qui, bien qu'ayant un emploi, n'en tireront plus ni lien social valorisant, ni revenu suffisant.

Nous nous retrouvons donc dans la situation de constater l'explosion d'une productivité économique dont la majorité de la population ne profite plus, ni sous la forme d'un accroissement des revenus, ni sous celle d'une augmentation du temps libre. Les profits réalisés grâce aux nouvelles technologies et à la restructuration des entreprises sont accaparés par une infime minorité de dirigeants et d'actionnaires.

En France, 42 % des accroissements de la valeur ajoutée des sociétés vont à l'épargne et 36 % aux salaires. La capacité d'autofinancement des entreprises, qui est de 155 %, se partage après le remboursement des dettes entre le capital financier, qui ne créée pas d'emplois, et l'investissement de productivité, qui en supprime. Résultat :

- La durée du travail a été divisée par deux entre le milieu du XIXème siècle et la fin des années 1970/début des années 1980. L'évolution technologique et l'accroissement des profits qu'elle génèrent pourraient aujourd'hui permettre une réduction proportionnellement comparable du temps de travail -réduction que nul ou presque ne risque à proposer. Le comble de l'audace politique reste la proposition de la semaine de 32 à 35 heures, quand la réalité économique rend déjà possible celle de 20 heures.

Face à cette mutation sociale majeure, qualifiée par certains (Jeremy Rifkin, Viviane Forrester, par exemple) de "mort du travail", et qui correspond en tous cas à la "mort" d'un modèle traditionnel du travail, les ppolitiques -de gauche comme de droite- n'ont été jusqu'à présent capables de proposer que d'inconséquents rafistolages de ce même modèle qui meurt sous leurs yeux.

Maintenir les emplois existants dans leur état existant relève précisément de ce rafistolage, quand le chômage a doublé en 15 ans (de 1979 à 1994) dans les seuls pays du "G7", et qu'aux chômeurs dument estampillés comme tels s'ajoutent tous ceux qui ne s'inscrivent pas au chômage, n'y ont pas droit, ne sont pas considérés comme des chômeurs ou se contentent, de gré ou de force, de stages sous-payés, de travaux précaires, d'emplois clandestins -bref, d'un "travail de pauvres" qui reproduit en enracine la pauvreté.

- (Usine Nouvelle 3.9) Les Pays Scandinave (Suède, Norvège, Danemark) et la Belgique figurent parmi les "champions" européens du travail au noir, selon une enquête de la Fédération patronale allemande BDA. L'Italie reste cependant en tête de ce classement particulier. Le travail au noir "pèse" 25,8 % du PIB italien, 21,4 % du PIB belge, 18,3 % du PIB suédois, 15 % du PIB allemand, 14,3 % du PIB français, 13,6 % du PIB néerlandais. Il "pèse" 9,4 % du PIB aux USA et 7,5 % du PIB suisse.

- (Les Echos 10.6.99) Selon une étude de l'Université de Saragosse, l'économie au noir a représenté en 1995 environ 14,13 % du produit intérieur brut espagnol, contre 3,5 % à 6,5 % dans les décennies 60 et 70, et 12 % à la fin des années 80. C'est à partir de la seconde moitié des années '80 que l'économie parallèle, qui pesait 54,5 milliards d'euros en 1995, s'est le plus développée, du fait de la reconversion industrielle et des suppressions d'emplois (et du chômage, qui a atteint 16,9 % au premier trimestre 1999) qu'elle a entraîné. Le travail au noir représenterair 43 % de l'emploi dans la confection, 38 % dans la chaussure, 34 % dans le textile, 32 % dans le cuir et 26 % dans l'hôtellerie.

- (PSS 12.1.99) On estime en Suisse, pour 1998, à 30 milliards de FS (120 mias de FF), soit 8 % du PIB, le volume des activités rémunérées couvertes par la loi suisse mais exécutées des conditions illégales, par des travailleurs sans permis de séjour, ou sans paiement des cotisations sociales, par exemple. Pour l'assurance vieillesse et invalidité, pour l'assurance chômage et pour le fisc, le manque à gagner correspondant s'élève à 6 ou 7 milliards de FS par an (soit de 24 à 30 milliards de FF). Dans cette économie parallèle, l'emploi illégal d'étrangers a progressé en raison des carences de la politique d'immigration et d'asile (renvoi de travailleurs saisonniers venant de l'ex-Yougoslavie, et revenant comme requérants d'asile à qui on interdit de travailler, par exemple).

Tout se passe en somme comme si l'on était d'autant plus obsédé par le travail qu'il y en a moins, et par la création d'emplois que l'évolution technologique et économique en supprime. Ainsi fait-on d'une vieille malediction ("tu travailleras à la sueur de ton front") une promesse électorale. Ainsi culpabilise-t-on celles et ceux qui ne participent pas, qu'ils l'aient ou non choisi, de l'aliénation laborieuse, en même temps d'ailleurs que l'on tente de culpabiliser ceux qui en participent en les présentant comme "favorisés" par rapport aux premiers. La norme sociale reste le travail salarié à plein temps, quand la réalité sociale a depuis longtemps défait la crédibilité de cette norme; or les sociétaires sont appelés à se conformer non à la réalité sociale, mais à la norme produite par une réalité passée.

(OCSTAT-GE, novembre 1997) Selon les résultats du recensement fédéral des entreprises de 1995 et de 1996, le nombre d'emplois dans le canton de Genève était de 249'201 en septembre 1995, soit 5,1 % de moins (ou 13'514 emplois de moins) que quatre ans auparavant, et 2,2 % de plus (ou 5'428 emplois de plus) que dix ans auparavant. -Dans le même temps, la population résidente totale augmentait de 27'660 personnes en dix ans (+ 7,45) % et de 14'424 personnes en quatre ans (+ 3,75 %), et la population âgee de 20 à 64 ans augmentait de 7989 personnes en dix ans (+ 6,82 %) et de 3005 personnes en quatre ans (+ 2,46 %). Sur quatre ans, alors que la population augmente, les emplois diminuent, et sur dix ans, les emplois augmentent bien moins vite que la population. Sur quatre ou dix, là où et quand l'emploi augmente, c'est du fait de la seule augmentation de l'emploi à temps partiel et essentiellement du fait de l'augmentation de l'emploi féminin.

- Entre 1991 et 1995, compte tenu du recul de l'emploi à plein temps et de la croissance de l'emploi à temps partiel, le nombre d'"équivalents d'emplois à plein temps" diminue de 5,9 %. En 10 ans, il ne progresse que de 1 %.

- Entre 1991 et 1995, le nombre d'emplois occupés par des hommes régresse de 6,9 % et celui des emplois occupés par des femmes de 2,7 %. Entre 1985 et 1995, l'effectif des femmes employées progresse de 9,1 % et celui des hommes reculs de 1,3 %.

- Entre 1985 et 1995, l'effectif des emplois occupés par des Suisses recule de 1,5 % et celui des emplois occupés par des étrangers augmente de 8,2 %. En 1995, 46,6 % des emplois sont occupés par des étrangers.

- Entre 1991 et 1995, la baisse de l'emploi est de 6,1 % dans le secteur privé (8,3 % en moins pour les emplois à plein temps, 3,4 % en plus pour les emplois à temps partiel) et de 2,6 & dans le secteur public (- 2,6 % pour les emplois à plein temps, + 13,3 % pour les emplois à temps partiel). En dix ans, de 1985 à 1995, La part du secteur public sur l'emploi global dans les secteurs secondaire et tertiaire est passée de 24,7 % à 27,4 %.

- Entre 1991 et 1995, l'emploi a reculé de 13,6 % dans le secteur secondaire et de 3,3 % dans le secteur tertiaire. En dix ans (1985-1995) l'emploi a reculé de 18,2 % dans le secteur secondaire et a progressé de 8,3 % dans le secteur tertiaire.

- En dix ans (1985-1995), le nombre des intérimaires (y compris les chômeurs occupés dans le cadre de programmes d'occupation temporaire) a augmenté de 49 % et a atteint 1,5 % du total de l'emploi en 1995.

- Selon les statistiques officielles genevoises, 18 % des chômeurs genevois en fin de droits réintègrent le "tissu socio-économique" et le "marché du travail"... en devenant indépendants, c'est-à-dire en s'éloignant du salariat.(/UL>

La fin de la société du travail ?

- (OFS mai 99) Selon la statistique trimestrielle de la population active occupée, le nombre d'actifs occupés a augmenté de 1 % entre le premier trimestre de 1998 et le premier trimestre de 1999, en diminuant de 0,1 % dans le secteur secondaire et en augmentant de 1,5 % dans le secteur tertiaire. Le 31 mars 1999, la Suisse comptait 3,856 millions de personnes occupées (+ 1 % en un an). Le nombre des femmes occupées a augmenté de 1,3 % en un an, celui des hommes de 0,8 %, celui des Suisses de 0,2 % et celui des étrangers de 3,6 %. Le nombre des emplois s'est accru de 1 % (1,5 % dans les services, mais - 0,1 % dans le secondaire). 50,1 % des actifs occupés dans le secteur des services sont des femmes (leur proportion est de 91,3 % dans les "services domestiques", de 75,6 % dans la santé et les activités sociales, de 74,3 % dans les services personnels, de 55,2 % dans l'enseignement tous secteurs qui présentent des pourcentages considérables d'emplois en temps partiel : 54 % dans l'enseignement, 48,5 % dans la santé et les activités sociales, 36,3 % dans le commerce de tail, ces trois branches totalisant 46,6 % de tous les postes à temps partiel. D'une manière générale, d'ailleurs, la croissance (modeste) de l'emploi tient pour beaucoup à celle de l'emploi à temps partiel : si le nombre de travailleurs (salariés ou indépendants) augmente, le volume global d'heures de travail tend à diminuer.

- De 1991 à 1996, la progression de l'offre de travail a été exclusivement due à celle du travail féminin, l'offre de travail des hommes ayant diminué. 123'000 femmes supplémentaires sont entrées dans la vie active alors que le nombre des actifs baissait de 24'000. La proportion des femmes parmi les personnes actives est passée de 39,8 % à 42,2 %.

(OFS 106/98) Selon la statistique trimestrielle de la population active occupée (SPAO, le nombre d'actifs occupés (au minimum 6 heures par semaine) a augmenté de 1,2 % entre le troisième trimestre 1997 et le troisième trimestre 1998 (+1,4 % pour les femmes, 1,2 % pour les hommes, + 3,7 % pour les étrangers et + 0,4 % pour les Suisses). Cette augmentation est inférieure à celle observée entre les deuxièmes trimestres de 1997 et 1998 (+ 1,4 %). L'emploi (nombre de places de travail) a quant à lui augmenté de 1,4 % entre les troisièmes trimestres de 1997 et 1998 (1,6 % dans le secteur tertiaire, 1 % dans le secondaire). Fin septembre 1998, la Suisse comptait 3,878 millions de personnes actives occupées, dont 42 % de femmes et 15 % d'étrangers.

(OFS 5/97) Selon une étude de l'Office fédéral suisse de la statistique, l'importance du travail à temps partiel s'est continuellement accrue au cours des trente dernières années. Ce sont en particulier les mères d'enfants de moins de 15 ans qui travaillent à temps partiel et les emplois à temps partiel sont particulièrement répandus dans le tertiaire. Pour l'OFS, il n'existe pas de lien direct entre le travail à temps partiel et le chôpmage, ni dans le sens d'une augmentation de celui-ci, ni dans le sens d'une diminution.

- 24,6 % des emplois à fin septembre 1998 en Suisse étaient des emplois à temps partiel (10,2 % dans le secteur secondaire, 30,9 % dans le secteur tertiaire). 53,3 % des emplois dans le secteur de l'enseignement, 49,2 % dans celui des activités associatives, 48,4 % dans celui de la santé et de l'action sociale étaient des emplois à temps partiel. 75,8 % des emplois à temps partiel étaient occupés par des femmes. L'emploi à temps partiel a augmenté de 2,6 % entre les troisièmes trimestres de 1997 et 1998, soit plus de deux fois plus que l'emploi en général.

- (Die Presse, 20.4) Moins de la moitié (48 %) des actifs et à peine plus du tiers (36 %) des actives ont un temps de travail "normal" en Autriche, selon une étude du ministère des Affaires sociales. 57 % des salarié(e)s sont concerné(e)s par le travail à temps partiel, le travail le week-end (22 % des actifs), le soir (10 %), de nuit (9 %) ou en équipe (17 % des hommes, 13 % des femmes).

- (Les Echos 22.6) 17,2 % des actifs français occupaient un emploi à temps partiel en janvier 1999 (+ 0,1 % par rapport à 1998). La durée moyenne de travail à temps partiel s'établit à 23 heures par semaine.

- Depuis les années soixante, le travail à temps partiel a pris de plus en plus d'importance en Suisse. En 1970, 12 % des actifs occupés travaillaient à temps partiel, 15 % en 1980, 19 % en 1990, 27 % en 1996. Entre 1991 et 1995, le volume du travail fourni par les actifs occupés à TP s'est accru de 66 millions d'heures, soit le volume de travail de 35'000 actifs occupés à temps plein. Pendant la même période, l'effectif des actifs occupés à TP a augmenté d'environ 100'000 personnes. Environ 500'000 actifs occupés à plein temps souhaiteraient travailler à temps partiel (300'000 hommes, 200'000 femmes).

- La moitié des actifs occupés à TP ont un taux d'occupation inférieur à 50 % (17 % un taux d'occupation inférieur à 20 %, 31 % un taux d'occupation de 20 à 49 %)) et un tiers un taux d'occupation de 50 à 74 %.

- Le travail à temps partiel est majorité féminin : 83 % des actifs occupés à TP sont des femmes, et 52 % des femmes travaillent à TP. 38 % des femmes âgées de 20 à 61 ans et ayant des enfats de moins de 15 ans sont "non actives" professionnellement ou au chômage. 47 % sont "actives" professionnellement à TP, 15 % le sont à plein temps. 45 % des femmes sans enfants sont "actives" à plein temps, 32 % à TP et 23 % sont "non-actives" ou au chômage. Le nombre d'enfants influence directement la proportion des femmes "actives" travaillant à temps partiel : de 43 % pour les femmes sans enfants à 66 % pour les femmes avec un enfant, 84 % pour les femmes avec deux ou trois enfants, 81 % pour les femmes avec 4 enfants ou plus. Par contre, seuls 6 % des hommes de 20 à 64 ans travaillent à temps partiel, avec une proportion plus élevée chez les hommes de moins de 25 ans (15 %), de 55 à 65 ans (8 %) et particulièrement de 62 à 65 ans (62 %), et chez les hommes sans diplôme professionnel (13 %) ou universitaires (9 %). Les Romands travaillent moins à TP que les Alémaniques (26 % contre 29 %, 46 % contre 55 % pour les femmes), et les étrangers moins que les indigènes (17 % contre 30 %, 35 % contre 56 % pour les femmes).

- Le travail à temps partiel est majoritairement situé dans le secteur tertiaire. 85 % des actifs occupés à TP travaillent dans le secteur des services, 31 % des employés du tertiaire travaillent à TP. La croissance de l'emploi enregistrée par le secteur tertiaire depuis 1970 résulte en grande partie de l'augmentation des smplois à TP et d'un engagement accru de femmes.

- Le travail à temps partiel est essentiellement un travail d'"exécutant", et marginalement un travail de direction. Seules 14 % des personnes exerçant des fonctions de direction travaillent à temps partiel, alors que 27 % des actifs travaillent à TP.

Au 31 mars 1998, la Suisse comptait 3,820 millions de personnes actives occupées, dont 42 % de femmes et 24 % d'étrangers.

- L'emploi à temps partiel représente 24,7 % des emplois : 10,7 % des emplois dans le secteur secondaire (25,7 % dans l'imprimerie et les arts graphiques), 30,9 % des emplois dans le secteur tertiaire (34,1 % dans le commercial de détail, 53,5 % dans l'enseignement, 47,7 % dans la santé et l'action sociale, 50,1 % dans le secteur associatif, 41,8 % dans les loisirs, la culture et le sport). Les secteurs à forte proportion d'emploi à temps partiel sont aussi les secteurs à forte proportion d'emplois occupés par des femmes (à l'exception de l'imprimerie-arts graphiques). Les femmes occupent 75,7 % des emplois à temps partiel.

- L'emploi à plein temps recule au profit du travail à temps partiel, dont la part à l'emploi total est passée de 25,4 % en 1991 à 28,3 % en 1997. Entre 1991 et 1997, le nombre des personnes occupées à plein temps est tombé de 2,811 millions à 2,7 ,millions de personnes, et celui des personnes occupées à temps partiel estpassé de 956'000 à 1,065 million de personnes.

- La part des indépendants dans la population active occupée passe de 15,2 % en 1991 à 18,4 % en 1997 (respectivement 16,0 à 20,1 % chez les hommes, 14,0 à 16,2 % chez les femmes). Les indépendants étaient 572'000 en 1991 et 692'000 en 1997.

- A Genève, le nombre de travailleurs "indépendants" (c'est-à-dire non salariés) est passé de 14'540 (dont 19,5 % de femmes) en 1980 à 25'900 (dont 29 % de femmes) en 1995. Leur poids dans la population active est passé dans le même temps de 8,1 % à 11,9 %

Le travail non rémunéré en Suisse : une valeur de 140 à 215 milliards de francs, soit entre 37,5 et 58 % du produit intérieur brut

(OFS 1999) Selon l'Office fédéral suisse de statistiques (OFS), "Le travail non rémunéré est nettement sous-estimé par rapport à son importance réelle au plan social, juridique et économique". Quelques études ont cependant été faites en Suisse sur ce thème. En 1980. celle de P, Schellenbauer et S. Merk estimait la valeur du travail non-rémunéré à environ 60 milliards de FS, et l'Alliance des sociétés féminines suisses à 78 milliards. En 1995, R. Widmer et A. Sousa-Poza la situaient dans une fourchette de 99 à 158 milliards. En 1999, l'OFS la situe dans une fourchette de 140 à 215 milliards.

Pour son étude, l'OFS a considéré les travaux non rémunérés s'effectuant dans les "ménages", c'est-à-dire "une communauté de personnes vivant ensemble" (ou de personnes vivant seules) "et constituant une unité économique à but non lucratif destinée à subvenir (...) aux besoins" de ses membres. Le "travail non rémunéré" correspond d0abord aux "prestations domestiques", à la "production domestique" et/ou au "travail domestique" effectué dans le ménage, c'est-à-dire "l'ensemble des activités délibérées, organisées, dispositives et exécutoires que les ménages accomplissent afin de subvenir à court et à long terme aux besoins matériels et immatériels des membres du ménage", ce qui comprend la production de biens et de services. Par "travail non rémunéré", l'OFS entend "des activités accomplies gratuitement, mais qui pourraient également être accomplies contre rémunération par une tierce personne".

L'OFS considère donc comme un travail non-rémunéré, par distinction avec un loisir, "toute tâche qu'il serait possible de confier contre rémunération à des tiers" Il s'agit d'une "prestation génératrice de valeur ajoutée fournie par un individu en dehors du marché", et n'apparaissant pas dans la comptabilité nationale.

L'OFS distingue enfin le "travail non-rémunéré" des loisirs par le fait que le premier "peut être dissocié de la personne qui l'exécute, contrairement aux activités de loisir, qui sont toujours accomplies par les personnes mêmes qui en bénéficient". Autrement dit, le travail non rémunéré bénéficie ou peut bénéficier à une tierce personne, et a contrario "être exécuté par un tiers". La frontière entre le travail non-rémunéré et les loisirs est donc "déterminée par le critère de la tierce personne", qui repose sur l'idée "de la substituabilité du travail marchand" : on considérera comme du travail non rémunéré toute activité qu'il serait possible de faire exécuter contre rémunération par des tiers (personnes ou entreprises). A cette définition, et pour la préciser (en excluant de la liste des travaux non-rémunérés des activités dont le bénéficiaire est identique au "travailleur"), s'ajoutera une liste d'activités considérées comme du travail non rémunéré (chaque pays établissant d'ailleurs ses propres listes).

L'Office fédéral de la statistique a recensé en Suisse douze groupes d'activités non rémunérées, qu'il a réparti en quatre catégories :

- 1. Les travaux ménagers

(préparer les repas, laver et ranger la vaisselle, mettre la table, faire les achats, nettoyer, ranger, passer l'aspirateur, faire les lits, faire la laissive, repasser, réparer, rénover, coudre, tricoter, soigner les animaux d'appartement ou les plantes, travailler au jardin, travaux administratifs)

- 2. L'éducation et les soins aux enfants et à d'autres membres du ménage

(nourrir, donner le biberon, laver, aider à faire les devoirs, jouer, se promener, accompagner les enfants, soigner les membres du ménage ayant besoin d'assistance)

- 3. Les activités bénévoles

- 4. Les activités informelles

(soins et assistance à des parents ou à des connaissances)

Pour évaluer monétairement le travail non rémunéré, l'OFS évoque deux modèles macro-économiques possibles, l'un basé sur l'"input" (évaluation d'après le salaire d'un substitut marchand, ou d'après le "coût d'opportunité", c'est-à-dire la perte de gain entraînée par l'activité non rémunérée pour la personne qui s'y adonne), l'autre basée sur l'"output" (détermination de la valeur du travail non rémunéré d'après le prix des biens et services substitutifs produits sur le marché). L'OFS a privilégié, pour des raisons de simplicité, la première méthode, faute d'informations suffisemment complètes et détaillées sur les quantités et les types de biens et de services produits dans les ménages, lesquels n'ont d'ailleurs pas toujours de substituts marchsnds, ou n'ont de substituts que difficulement évaluables, ou assurée par des services publics à des tarifs non fixés par le marché (par exemple dans le cas des services personnels et des soins aux enfants).

Pour calculer la valeur du travail non rémunéré, l'OFS a multiplié la durée de ce travail par une variable salariale (valeur du travail non rémunéré = temps de travail x salaire). Pour évaluer le temps de travail, l'OFS a tenu compte du temps de travail effectif déclaré par les personnes interrogées, par analogie à un travail sous contrat (temps de travail contractuel + heures supplémentaires rémunérées). Pour évaluer le salaire auquel ce temps de travail donnerait droit s'il ne s'agissait pas d'un travail non rémunéré, l'OFS a tenu compte du salaire net (cotisations sociales déduites) après impôt direct

Pour évaluer le travail rémunéré, l'OFS a procédé à une enquête auprès de 16'207 personnes âgées de plus de 14 ans, à qui il a été demandé combien de temps elles avaient consacré la veille aux diverses activités non rémunérées recensées, et combien de temps elles ont consacré durant les quatre dernières semaines aux activités honorifiques ou de bénévolat d'une part, à l'ensemble du travail non rémunéré informel d'autre part.

En 1997, la valeur monétaire du travail non rémunéré se montait, selon la comparaison avec la valeur d'un substitut marchand (méthode du substitut spécialisé), à 215,235 milliards de FS, soit 57,9 % du PIB, dont 141,290 milliards pour la contribution des femmes et 73,975 milliards pour la contibution des hommes. Selon la méthode des coûts d'opportunité (manque à gagner), la valeur du travail non rémunéré se situerait à 139,247 milliards de FS, soit 37,5 % du PIB, dont 85,938 pour le travail non rémunéré des femmes et 53,409 pour le travail non réuméré des hommes). Dans l'un et l'autre cas, la valeur du travail non rémunéré des femmes atteint environ le double de celle du travail non rémunéré des hommes.

. En Allemagne, la valeur du travail non rémunéré a été évaluée en 1991/1992, sur la base du salaire horaire net, à 34 % du PIB selon la méthode du substitut spécialisé et à 46 % selon la méthode des coûts d'opportunité.

. En Australie, la valeur du travail non rémunéré a été évaluée en 1992 à 52 % du PIB selon la méthode du substitut spécialisé et 69 % selon la méthode des coûts d'opportunité

. Au Canada, une enquête de 1992 estime la valeur du travail non rémunéré à 31 % du PIB selon la méthode des coûts d'opportunité sur la base du salaire net et à 41 % selon la méthode du substitut spécialisé.

. En Finlande, une enquête de 1987/1988 a permis d'évaluer la valeur monétaire du travail non rémunéré à 45 % du PIB selon la méthode des coûts du marché, à 59 % selon celle des coûts d'opportunité

. En Norvège, une enquête de 1990/1991 estime la valeur du travail rémunéré à 37 ou 38 % du PIB, respectivement selon la méthode du substitut spécialisé et selon celle du substitut global.

. Aux Pays-Bas, une en quête réalisée en 1990 par M. Bruyn-Hundt a situé la valeur du travail non rémunéré dans une fourchette de 51 % (méthode des coûts d'opportunité sur la base du salaire minimum) à 63 % (méthode du substitut global).

Selon l'OFS, dans sept couples sur dix (72 %) et neuf familles (couples avec enfant de moins de 15 ans) sur dix (90 %), c'est la femme qui assume principalement, voire exclusivement les tâches domestiques et familiales.Les ménages dans lequels les tâches domestiques sont partagées à égalité ne représentent que 14 % des couples ou des familles, 7 % des familles avec enfant(s) de moins de 15 ans.

- Environ 24 heures sont investies en moyenne chaque semaine dans les tâches domestiques non-rétribuées, soit 31 heures en moyenne par les femmes et 16 heures en moyenne par les hommes. Dans les familles avec enfant(s) de moins de 15 ans, les femmes investissent environ 52 heures par semaine (de sept jours) dans les tâches ménagères, et les hommes 22 heures. Les hommes ne consacrent que 15 heures par semaine aux tâches domestiques dans les familles avec enfants de plus de 15 ans, ou d'autres adultes. La charge de travail totale incombant à chacun des deux partenaires (travail domestique plus travail salarié) représente en moyenne 62 heures par semaine de sept jours pour l'homme comme pour la femme, celle-ci travaillant moins contre rémunération (une moitié des mères d'enfants en bas âge n'exercent aucune activité lucrative, un quart travaillant à moins de 50 %, toutes -travailleuses salariées ou domestiques- investissant en moyenne 22 heures par semaine dans l'éducation et les soins aux enfants) . Les personnes élevant seules des enfants travaillent en moyenne 45 heures par semaine aux tâches domestiques (mais le total du travail professionnel et du travail domestique se monte à 67 heures par semaine pour les femmes qui ont un travail rémunéré) et les célibataires sans enfants 36 heures pour les femmes, 44 pour les hommes (la différence s'expliquant par le plus grand nombre de femmes que d'hommes à l'âge de la retraite, c'est-à-dire sans activité rémunérée). La charge de travail domestique correspond à 31 heures hebdomadaires pour les femmes de 62 à 71 ans, et 19 heures pour les hommes du même âge. Elle diminue ensuite avec l'âge.

- La charge de travail domestique des femmes au foyer s'établit à 48 heures par semaine en moyenne.

- Les jeunes filles de 15 à 24 ans participent à raison de 13 heures par semaine aux tâches domestiques, les garçons du même âge à raison de 8 heures par semaine.

- Les personnes vivant seules consacrent 17 heures par semaine en moyenne aux travaux domestiques (20 heures pour les femmes, 15 heures pour les hommes, alors que ces tâches sont pratiquement équivalentes pour les unes et les autres dès lors qu'il s'agit d'un "ménage à personne unique". L'écart entre les hommes et les femmes s'accroît d'ailleurs avec l'âge, et le temps de travail domestique diminue avec le niveau de formation d'une part et, évidemment, le temps de travail réumunéré d'autre part.

- La participation des hommes aux tâches domestiques non rémunérées est plus forte dans la tranche d'âge de 25 à 39 ans (18 heures par semaine en moyenne) et de plus de 74 ans (19 heures) que dans les autres tranches d'âge, plus forte chez les hommes au bénéfice d'une formation tertiaire (18 heures) que chez les hommes sans formation post-obligatoire. Chez les femmes, la même différenciation selon le niveau de formation est constatable (28 heures pour les femmes sans formation post-obligatoire, 33 heures pour les femmes avec formation secondaire).

- Le temps investi par les femmes au foyer (sans activité rémunérée) dans les tâches domestiques s'établit à 62 heures par semaine pour les mères d'enfants de moins de 7 ans. Si elles ont une activité réumunérée à mi-temps, la charge de travail domestique atteint encore 53 heures par semaine (temps auquel il faut donc ajouter le temps de travail rémunéré pour obtenir le temps de travail total, soit en l'ocurrence autour de 73 heures)

Selon la mêne enquête de l'OFS, une personne sur quatre (26 % de la population résidente) exerce au moins une activité bénévole, militante ou honirifique au sein d'une association, d'une institution ou d'une organisation. 7 % de la pupulation cumulent au moins deux et 1,6 % au moins trois activités de ce type. Les hommes s'y engagent davantage que les femmes (sauf pour les travaux non rémunérés informels, tels que l'aide entre voisins ou la garde d'enfants de tiers), les personnes de 40 à 54 ans davantage que les personnes plus jeunes ou plus âgées, les personnes avec un niveau de formation universitaire davantage que les autres, les personnes mariées avec enfants davantage que les autres. Les hommes invetissent en moyenne 15 heures par mois dans ce type d'activité (contre 12 heures pour les femmes) et représentent la majorité absolue des "militants et béévoles" (voire les deux tiers des personnes cumulant au moins deux activités militantes et bénévoles), les femmes y consacrant pour leur part environ 12 heures par mois. Par contre, les femmes consacrent en moyenne 16 heures par mois et les hommes 9 heures aux travaux non rémunérés informels, tels que les soins aux proches, les gardes d'enfants, l'entraide avec les voisins etc...

- 15 % de la population est active bénévolement dans des sociétés sprtives et culturelles, 4,9 % dans le cadre de fonctions politiques et de services publics (pompiers volontaires, samaritains etc...), 4.2 % dans le cadre d'associations de défense d'intérêts (comme les syndicats ou les organisations de défense de l'environnement) et à peu près autant dans des associations caritatives ou humanitaires, 3,3 % dans des institutions religieuses.Les activités bénévoles les plus fréquentes se font, outre dans des associations portives et culturelles, dans des organisations politiques, de défense d'intérêt ou de service public pour les hommes, caritatives, humanitaires et religieuses pour les femmes.

- 54 % des activités militantes et bénévoles sont liées à des tâches "dirigeantes", qui représentent 62 % de ces activités lorsqu'elles sont accomplies par des hommes et 42 % lorsqu'elles sont accomplies par des femmes, 68 % de ces activités lorsqu'elles se font dans des associations de défense d'intérêts, mais seulement 35 à 38 % lorsqu'elles se font dans des organisations caritatives et humanitaires ou religieuses.

30 % des résidents en Suisse effectuent des "travaux non-rémunérés informels" (aide aux voisins, garde d'autres enfants que les siens, etc...). Les femmes sont 36 % à être actives de cette manière, contre 24 % des hommes, et les "ruraux" 34 %, contre 28 % des "urbains".

- La personne-type effectuant des "travaux non rémunérés informels" est une retraitée de 62 à 74 ans (40 ans d'entre elles s'y adonnent), ayant poursuivi une formation après l'école ogligatoire.

- La plupart des travaux informels non-rémunérés (58 %) sont effectués pour les connaissances hors de la famille, et 41 % pour des parents. Il s'agit surtout de tâches domestiques, de services de transports et de travaux de jardinage (32 %), puis de garde d'enfants (22 %). L'aide accordée à des parents adultes occupe en moyenne 26 heures par mois, la garde d'enfants 21 heures, les soins à des connaissances (non parentes) 13 heures.

- Les hommes investissent nettement moins de temps que les femmes dans les "travaux informels non-rétribués", avec 9 heures par mois pour les premiers et 16 heures par mois pour les secondes (pour une moyenne épicène de 14 heures). Les retraité-e-s investissent 21 heures par mois dans ces activités, les femmes au foyer 17 heures, les chômeurs 16 heures, les actifs occupés moins de 10 heures et les personnes en formation 6 heures et demi.

La modification de la réalité du travail se mesure par la non-concordance entre la durée "normale" ou "habituelle" du travail et la durée effective du travail par emploi :

- En 1995, la durée "habituelle" du travail (fondée sur les déclarations d'accidents professionnels) était de 41,9 heures hebdomadaires, la durée "normale" du travail des salariés à plein temps de 42,1 heures hebdomadaires, mais la durée effective moyenne du travail (nombre total d'heures de travail accomplies divisé par le nombre total d'emplois dénombrés) était de 1583 heures annuelles, soit 30,4 heures hebdomadaires sur la base de 52 heures par an, de 33 heures sur la base de 48 semaines, de 34,4 heures sur la base de 46 semaines.

- En 1996 en Suisse la durée annuelle moyenne du travail par emploi se situait autour des 1600 heures, soit, grosso modo, 30 heures et 45 minutes par semaine.

- Le nombre total d'heures de travail accomplies en Suisse a diminué de 0,6 % entre 1995 et 1996. Le recul du nombre d'emplois à plein temps a été de 0,7 %, (soit 20'000 emplois en moins) alors que le volume du travail à temps partiel augmentait de 0,6 %.(soit 8000 emplois en plus).

- Le volume du travail réalisé dans le cadre d'emplois à temps partiel représentait 14,5 % du volume total du travail en 1996 (14,3 % en 1995). La hausse du volume de travail à temps partiel entre 1991 et 1996 a été de 11,3 % chez les hommes et de 5,7 % chez les femmes. En termes absolus, lle travail à temps partiel a représenté en 1996 41 millions d'heures de plus qu'en 1991 chez les femmes, 20 millions d'heures de plus chez les hommes.

- Entre 1991 et 1996, le volume annuel effectif de travail a diminué de 3,6 % chez les femmes et de 2,8 % chez les hommes. 107'000 emplois masculins ont été supprimés (4,4 % de recul de l'emploi), 11'000 emplois féminins ont été créés (1,7 % de progression de l'emploi). La durée annuelle du travail par emploi s'accroissait de 1,7 % (soit 31 heures) pour les hommes,. alors qu'elle diminuait de 4,2 % (54 heures) chez les femmes.

- La durée moyenne des absences au travail a été de 90 heures par an, pour les hommes comme pour les femmes, en 1996. Le taux d'absentéisme masculin est passé de 1991 à 1996 de 6,3 % à 4,7 % chez les hommes.

- En 1995, les personnes occupant un emploi à plein temps (au minimum 90 % de la durée normale du travail) concentraient 71 % de l'emploi total et fournissaient 86 % du volume total de travail rémunéré. Les personnes occupant un emploi à temps partiel équivalant à un moins un mi-temps concentraient 13 % de l'emploi total et fournissaient 10 % du volume total de travail rémunéré. Les personnes occupant un emploi à moins de mi-temps concentraient 16 % de l'emploi total et fournissaient 4,6 % du volume total de travail rémunéré.

- En 1995, les femmes occupaient 43 % des emplois mais n'accomplissaient que le tiers du volume total du travail rémunéré, du fait de la forte proportion de femmes travaillant à temps partiel : sur 100 heures de travail à temps partiel, environ 80 étaient effectuées par des femmes.

(OFS 1997) De 1994 à 1995, le volume annuel effectif de travail a progressé de 1,4 % pour les emplois à temps partiel alors qu'il ne progressait que de 0,4 % pour les emplois à plein temps, et de 0,5 % pour l'ensemble des emplois. Dans le même temps, le nombre d'emplois à temps partiel progressait de 1,1 % et celui des emplois à plein temps de 0,6 %.

- Le volume du travail réalisé dans le cadre d'emplois à temps partiel représentait 14,2 % du volume total du travail en 1995, contre 12,8 % en 1991.

- Les activités "accessoires" rémunérées ont progressé de 22,4 % chez les hommes et de 11 % chez les femmes entre 1994 et 1995. La hausse du volume de travail la plus marquée d'une année à l'autre a été observée chez les hommes occupés à temps partiel (+ 6,1 %).

- La durée annuelle du travail par emploi est passée de 1587 heures en 1994 à 1583 heures en 1995, grâce essentiellement à une baisse de la durée annuelle du travail à plein temps (1917 heures contre 1922). Les hommes ont cependant travaillé en moyenne annuelle 21 heures de plus en 1995 qu'en 1991 (+ 1,1 %), alors qu'ils occupaient 76'000 emplois de mois (-3,1 %) Les femmes, par contre, ont travaillé 33 heures de moins en 1995 qu'en 1991 (-2,6 %), à niveau d'emploi égal.

- La durée annuelle moyenne du travail était de 1264 heures dans le secteur des "autres services" (enseignement, recherche, santé, oeuvres sociales, culture) et de 2136 heures dans le secteur de l'agriculture et de la sylviculture (moyenne de tous les secteurs : 1585 heures). Par ailleurs, les indépendants travaillaient en moyenne annuelle environ 400 heures de plus que les salariés.

- Tous secteurs économiques confondus, la durée moyenne des absences a été de 99 heures par emploi et par année en 1995. La moyenne des heures supplémentaires, dans le même temps, a été de 41 heures.

Au deuxième trimestre 1997, 3'737'000 personnes exerçaient une activité professionnelle en Suisse, soit un peu plus de la moitié de la population résidente. Cette "population active occupée" était coomposée de 59,4 % d'hommes et de 40,6 % de femmes, de 75,3 % d'indigènes et de 24,7 % d'étrangers.

- Par rapport au deuxième trimestre de l'année précédente, le nombre total des personnes actives a diminué de 2,2 % (de 1,1 % chez les hommes, de 3,7 % chez les femmes, de 1 % chez les Suisses et de 5,5 % chez les trangers). Par secteurs économiques, l'effectif des personnes actives éccoupées a diminué de 2,8 % dans le secteur secondaire et de 2,7 % dans le secteur tertiaire, et a augmenté de 10 % dans le secteur primaire (ce qui s'explique selon l'Office fédéral de la statistique par le fait qu'en période économique peu propice, nombre de personnes travaillant à titre principal dans le secteur secondaire ou tertiaire et accessoirement dans le secteur primaire ont perdu leur "emploi principal" et n'ont gardé que leur activité secondaire -laquelle devient du coup unique.

- Le taux genevois d'activité (pourcentage de la population résidente âgée de 15 ans ou plus et exerçant une activité rémunérée) était de 66,2 % en 1995 (76,7 % pour les hommes, 56,9 % pour les femmes).

- En 1995, 78,3 % de la population résidente active de Genève était salariée (74,8 % pour les hommes, 82,6 % pour les femmes). 11,9 % était active de manière indépendante (7,5 % des femmes, 15,6 & % des hommes), 3,7 % au titre de la collaboration familiale ou de l'apprentissage (3,4 % pour les femmes, 3,9 % pour les hommes), 6.1 % était au chômage (6,5 % pour les femmes, 5,7 % pour les hommes).

- En 1995, 51,3 % de la population genevoise "en âge d'être active" était salariée. Les autres étaient soit chômeurs, soit indépendants, soit en collaboration familiale, soit en apprentissage, soit sans activité rémunérée.

(OFS juillet 1998) Selon les premiers résultats d'un sondage réalisé par l'Office fédéral de la statistique (OFS) dans le cadre de l'enquête nationale sur la population active, les femmes continuent à assumer la majeure partie du travail non rémunéré, en assumant l'essentiel des travaux ménavgers, les hommes s'engageant davantage que les femmes dans des activités honoriques ou bénévoles.

- Les femmes (tous ménages considérés) consacrent en moyenne 4,4 heures par jour aux tâches ménagères, et les hommes 2,3 heures. Dans 90 % des ménages de couples ayant des enfants de moins de 15 ans, le travail ménager est avant tout de la responsabilité des femmes, qui consacrent en moyenne 7 à 8 heures par jour, y compris le week-end, aux tâches ménagères et familiales. Seuls 1 % des hommes accomplissent l'ensemble du travail ménager, pendant en moyenne 6 heures par jour. Dans les "ménages d'une personne" (célibataires sans enfants), les femmes consacrent 3 heures par jour aux tâches ménagères, les hommes deux heures.

- Plus d'une personne sur quatre assume en Suisse une activité honorifique ou bénévole dans une société, une institution ou une association, pendant en moyenne 3 heures et demis par mois (4 heures et demie pour les hommes, deux heures et demie pour les femmes). La classe d'âge la plus active dans ce domaine est celle des 40-54 ans, où 39 % des hommes et 27 % des femmes ont une activité bénévole. Près de la moitié du travail bénévole est effectué au service d'associations sportives (52 % du travail bénévole fourni par les hommes, 41 % du travail bénévole fourni par les femmes). Les femmes s'investissent davantage que les hommes dans le bénévolat au service d'institutions religieuses, sociales ou caritatives, et les hommes davantage que les femme dans des associations de défense d'intérêts, des organisations politiques ou des organismes publics.

- Près d'une personne sur trois assure en Suisse au moins une tâche rémunérée en dehors d'une organisation et en dehors de son propre ménage. Ce type de travail bénévole (aide en faveur de parents ou de connaissances, garde d'enfants ne faisant pas partie de son propre ménage, assistance à des voisins) est essentiellement exercé par des femmes (36 % contre 24 % des hommes). 40 % des femmes de 55 à 64 ans accomplissent ce type de travail, et 28 % des hommes de plus de 65 ans. Les femmes y ont consacré en moyenne 16 heures par mois et les hommes 9 heures.

(Berner Tagwacht, juillet 1997) Une enquête effectuée par l'Université de Berne auprès de 900 entreprises de plus de 20 salariés afin d'obtenir un tableau des modèles de flexibilité du temps de travail mis en oeuvre a donné les résultats suivants :

- Environ 70 % des entreprises ont déjà introduit des modèles "flexibles" d'organisation du temps de travail, et 5 % envisagent de le faire.

- Plus l'entreprise compte d'employés, plus il est facile d'y mettre en place des modèles flexibles du temps de travail

- Certains groupes d'employés ou secteurs d'activité sont tenus à l'écart des horaires flexibles, et seules 13,5 % des entreprises appliquent ces horaires à l'ensemble de leur personnel. Nombre d'entreprises revendiquant de tels horaires n'appliquent en outre que des modèles "traditionnels" de flexibilité (travail par équipes, travail sur appel), laissant peu de marge de manoeuvre aux salariés.

- Les formes les plus "ouvertes" et les plus novatrices d'organisation du temps de travail, conférant le plus d'autonomie aux employés,sont encore inégalement et rarement employées. Le temps partagé, les congés de longue durée, par exemple, sont beauvcoup plus fréquents dans les sociétés de service au public (la santé, le secteur social) et les assurances que dans les autres secteurs d'activité.

Les différents modèles d'organisation "flexible" du temps de travail (en % des 691 entreprises les pratiquant, sur 905 entreprises ayant répondu à l'enquête, pour 2869 entreprises interrogées)

Modèles traditionnels : . travail à la carte : 73,4 % . travail à temps partiel (mi-temps et plus) : 66,1 % . travail à temps partiel (moins de mi-temps) : 56,2 % tempsd de travail variable : 45,7 % travail par équipes : 44,7 % retraite "à la carte" : 25,6 % annualisation du temps de travail : 24,5 % allongement de la vie "active" : 21,3 % partage de poste : 20,4 % horaire variable : 20,0 % congés sabbatiques de longue durée : 16,7 % horaires libres avec plage obligatoire : 16,2 % télétravail et travail à domicile : 13,9 % groupes de travail autonomes 5,9 % travail "à la carte" : 4,2 % autres modèles : 6,2 %

Des propositions de réduction de la durée du travail en Ville de Genève

"En Suisse, on connait l'effectif de chaque race de vaches, mais pas le nombre des chômeurs en fin de droits."

(Pierre-Alain Champod)

Le vécu du travail perd de sa spécificité, et tout ce qui le distinguait des autres compartiments de la vie sociale s'estompe. Les trois unités, de lieu, de temps et d'action, qui caractérisaient le travail industriel, volent en éclat. Unité d'action : le travail devient plus autonome, et le rapport de subordination fait place à une contrainte multiforme exercée par les clients, les partenaires, etc. On assiste à une différenciation des formes d'engagement, et à une diversification des rapports sociaux dans le travail. Unité de lieu : l'emploi décline dans les grands ateliers. On travaille dans de petites équipes, on se déplace, à domicile, etc. Unité de temps : on assiste à une synchronisation et à une interpénétration de temps sociaux de moins en moins structurés par l'organisation collective du travail.

(Bernard Perret)

L'éclatement des horaires de travail

Dès les années septante, mais avec une amplitude croissante dès le début de la décennie suivante, l'organisation sociale et individuelle du temps de travail est marquée par la diversification des horaires : temps partiel, annualisation du calcul du temps de travail, travail le week-end, les jours fériés, le soir ou la nuit... Ce phénomène est à la fois producteur d'individdualisation des situations, et produit par l'individualisation des liens sociaux qui marque l'évolution de toutes les sociétés "développées" : rétrécissement quantative du noyau familial et qualitative de son rôle, multiplication des familles monoparentales et des foyers individuels, affaiblissement des institutions, des normes et des liens traditionnels (notamment religieux et scolaires). On se trouve donc devant un phénomène d'atomisation des comportements sociaux, et de définition de plus en plus autonome et individuelle des normes de ces comportements. notamment en matière d'horaire, en même temps que les politiques de déréglementation sociales donnent aux employeurs des moyens nouveaux d'imposer (ou de ré-imposer) aux travailleurs des temps de travail là où depuis les années trente les politiques social-démocrates avaient réussi à imposer des temps de repos, de loisirs, de socialité... ou de consommation.

- Plus de 35 millions de personnes, soit 30 % de l'ensemble des salariés dans l'Union européenne, sont aujourd'hui soumis à des horaires "atypiques" (travail à temps partiel, le week-end, les jours fériés, de nuit etc...)

- La proportion de ceux qui travaillent selon des horaires "décalés" de la norme traditionnelle était déjà de 51,8 % en Grande-Bretagne en 1993.

- En Allemagne, seuls 17 % des actifs pratiquaient des horaires de travail "standards".

Ce changement des comportements individuels se heurte cependant à la persistance des normes sociales, et, s'agissant du temps, au maintien des rythmes horaires comme références de ceux des infrastructures sociales. "Les gens" ont beau travailler de plus en plus hors du cadre habituel du "8 heures-18 heures du lundi au vendredi", ce cadre est toujours celui de l'ouverture des services dont ils ont besoin -les crèches, les commerces, les écoles, les administrations.

L'organisation taylorienne du travail, qui prévalait depuis le début du siècle, avait en effet "contaminé le hors travail" (pour reprendre l'expression du sociologue Jean-Yves Boulin) et "contribué à une homogénéisation des comportements, qu'il s'agisse des départs en vacances, des activités de loisirs, dont les horaires sont calés sur ceux du travail (et même des) grilles de programmes TV". Les activités de service publics (écoles, administrations, services sociaux) et privés (banques, commerces) fonctionnent encore dans leur grande majorité sur le modèle des 40 heures hebdomadaires du lundi au vendredi et de l'aube au crépuscule.

Un changement s'opère cependant -mais dans des conditions de sous-éenchère sociale pour le moins préoccupantes, où le critère du service au public importe bien moins que celui du profit maximum. Un changement, donc, mais qu'il faudra bien que l'on accompagne et maîtrise si l'on éviter qu'il aboutisse à un formidable retour en arrière social. Reste dans dès les années '70, d'abord dans les pays scandinaves puis dans les pays où l'on a déréglementé (dans des proportions variables) les horaires d'ouverture des commerces (Danemark, Pays-Bas, Allemagne... Genève...), il est désormais possible de s'approvisionner la nuit et le dimanche. Mais les administrations restent généralement fermées hors du cadre horaire traditionnel, et les services sociaux continuent à fonctionner en référence à ce cadre. Il est le plus souvent impossible, par exemple, à une mère célibataire travaillant la nuit ou le week-end, de trouver une crèche pour accueillir ses enfants.

Les femmes sont d'ailleurs les premières victimes de ce décalage du temps individuel réel et du temps social normé (et normé en référence au "modèle masculin d'organisation du temps" (J.-Y. Boulin).

Changer le temps

(Jean-Yves Boulin, Libération du 29.9)

La question du temps de travail n'es aujourd'hui envisagée qu'en relation avec la création d'emplois et la flexibilité du travail. De ce fait, il n'y a pas de réflexion sur la nécessité d'accimpagner, par des réformes structurelles, ces changements de rythme et de durée. On n'évoque pas dans les discussions sur la réduction du temps du travail, l'impact qu'elle pourrait avoir sur le rythme des transports. Cette non-réflexion est un des obstacles à l'aménagement et à la réduction du temps de travail. Les horaires des services, des loisirs, ne peuvent plus continuer à fonctionner sur un mode homogène et standardisé. Dans le commerce, les amplitudes horaires en l'espace de dix ans ont déjà totalement explosé. On voit bien ce qui se profils à l'horizon : plus on éclatera les horaires de travail, plus les gens auront des demandes de services en dehors des heures d'ouverture communément admises, plus les prestataires devront s'adapter et plus on entretiendra la dérégulation des horaires et des statuts d'emploi.

(...) c'est pourquoi il conviendrait de penser les politiques du temps de travail en relation avec la vie quotidienne des gens. Cela exige une double évolution. D'une part, à l'instar des pays scandinaves, une prise en compte des modes de vie des salariés lors des négociations sur le temps de travail. D'autre part, à l'image cette fois-ci des Italiens, une action sur l'organisation des temps de la ville, permettant une offre plus immédiate et diversifiée des services.